|

|

|

|

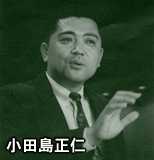

仙南地域の人たちの長年の夢をのせてえずこホールがいよいよオープン。このホールの設計者である小田島さんとこの仙南の地で音楽活動を続けている細渕さんに、えずこホールに寄せる思いをお聞きしました。

−えずこホールの名称でもわかるようにたいへん個性的な外観の建物ですが小田島さんはどんな思いを込めて設計をなさったのでしょう。

小田島 仙南地域・東北地方のアイデンティティーを探すことから始めました。日本の中の風景や情報が均質していく中で、東北のオリジナリティーを表現するには、精神的な部分で何を大切なものとして残していかなくてはいけないかということを考えようと思いました。すると、蔵王の姿が目に入ったのです。すべてをのみこむようなやさしさ、どっしりとした力強さ。その魂としての存在こそ、仙南を含む東北のオリジナリティーではないかと感じたのです。そこで、機能ごとに建物を分節するのではなく、すべての機能を一つの建物に内包するような魂としての建物、えずこホールのイメージが浮かんだのです。蔵王の民家、我妻家など、東北の民家もたくさん見ました。民家のやさしい雰囲気や梁や土壁の素朴な魅力をホールに生かそうと、現代の素材を使いながらも、色構成は日本独特の伝統色を使っています。

細渕 大ホールの使い勝手もよく、音響も期待以上にすばらしいです。生の音が気持ちよく伝わってほしいという願いがかなえられたことは、何よりもうれしいです。ステージに行くまで段差もなく、使う人にやさしいホールになりました。そして、ステージから客席の眺めがすばらしい。もちろん練習室が多い方がいいとか、会議室が広い方がいいとか欲を言えばきりがないわけですが、今、ここのあるものをまずは生かしきることが大切です。私たちがここを使いこなせるようになるにはおそらく10年も20年もかかるでしょう。だから、いまここにできたものをとにかく使いこなせるようになることが今後の課題だと思います。

小田島 その通りだと思います。使う人見る人によって劇場は変わるのです。

−各空間の特徴を、ご紹介いただけますか?

|

小田島 大ホールは音楽が主目的のホールですので、明るく祝祭的、華やかな感じで、舞台との一体感を大切にしています。日本では、多目的ホールが多いのですが、多目的にしようとすると、中途半端で結局無目的なホールになってしまいます。そこで、音楽に主機能を傾けて設計されています。平土間ホールは、演劇などのほかに展示会やパーティー、大ホールのリハーサルとしてお使いいただけます。黒を基調に真朱色の赤をアクセントにしています。屋外劇場は、日本の伝統的な芸能が屋外で演じられてきたことから、、日本的なものの上演やにぎわいの空間として設計しています。平土間ホールの内と外との連続性が特徴的です。 細渕 演奏者にとって客席の雰囲気というのは、たいへん心理的な影響が大きいものです。演奏者には、大ホールの椅子の色はとても好評です。あたたかみが感じられます。また、外から見た感じより、中の雰囲気が広々していて、お客さんもたくさん入ることに驚かれる方が多いようです。 |

−さて、いよいよホールはこれから動き出すわけです。財団でもどんどん皆さんにお使いいただきたいと考えています。音楽のワークショップやアカデミーなども継続し芸術文化に関心を高めていただき、多くの方に繰り返し通っていただけるように運営をしたいと考えています。また、将来音楽家などがこの仙南地域から輩出することを夢みて、その地盤となる環境作りにも取り組み始めているのですが、お二人はこのホールが仙南圏の人たちにどう使われていってほしいとお考えでしょうか?

細渕 このホールは住民参加型の文化創造施設として生まれました。仙南の人たちはずっと文化活動を続けながら、表現する場が与えられたらうれしいなあと考えて来たのです。つまり、中味は破裂しそうに熟れていたのです。建物を建てていただくための中味はできていたと思うのです。ですから、この施設ができることによって、そういった人たちの意識がますます高まるとともに、今まで見えてこなかった文化の担い手が見えてくるようになるのではないかと期待しています。つまりプロの指導者やプロモーターについて行くような参加ではなく、自分たちで創れる人たちを、いわばプロデューサーを作っていくことが大切だと思います。自発的に動いて、みんなを引っぱってくれるような機関車になる人が必要なのです。そんな人が発掘されればいいなあと考えています。とにかく、文化は「する人」がいないと高まらないのです。それには、えずこホールを自分たちの「ヤカタ」にしなくてはいけないと思います。

−そうですね。そういった創る力を高めていただくために、「えずこシアター」というみんなで舞台を創る場を提供しようと考えていますし、「圏民企画劇場」といって地域のプロデューサーを発掘しようと、みなさんからさまざまな催しの企画を公募して、その実現を応援しようということも考えています。またすでに、オープニングのためにたくさんのボランティアの方が協力してくださり、練習に足繁く通って下さっている方もいらっしゃいます。

細渕 すでにいろいろなことが走り始めている感じがしています。オープニングのコンサートに際して、合唱団メンバーを公募したところ、始めて合唱を体験なさっている方々がいらっしゃるわけです。彼らの中には、こちらからお声掛けすることなしに、本番後にまた集まろうなどという話も自然発生的に出ているようです。こういう動きは、もう始まっていると思います。

小田島 建物を造った後に新しいものが生まれてくるというのは、ほかの建築にはない感動を覚えるものです。建物は古びていっても、そこでは、次から次と新しいものが生まれていく。今の子どもたちがこの建物と関わりながら大人になり、この建物の中では、また新しいものが生まれていく。劇場とは、造った後に感動が芽生えてくる特別な建築ですね。

−10年後20年後と、ホールが年をとるとともに、味のある顔をもつホールになっていってほしいと思います。いい劇場は、関わる人たちによってその顔が作られていくものです。

細渕 これまでは、公民館などを中心に文化活動や催しに参加してみませんか?と呼びかけられて参加することが多かったと思います。しかし、これからは、企画してくださるスタッフの方におんぶしていくのではなく、自分たちがスタッフになる、応援しよう、お手伝いしようという意識が大切だと思います。また、とかく器ができると器に合わせて、もっと高いところのものを作ろうとしがちなのですが、それができるのは一定の経験を積んで一定の技術をお持ちの方に限られてくるのです。ですからそうではなく、むしろこれまでのなんの経験もないような方に、たとえば「歌うことってこんなに楽しかったのか」といった発見をしていただきたいと思います。そうなるにはそれに関わる方がかなりご苦労をされるとは思いますが、それをやらなければみんなが足並みをそろえて文化を高めていくということはできないのです。よそ行きの姿で、発表の舞台に立つのでなく、普段着の姿、ありのままの自分を表現しようと、私は、いつも仙南合唱連盟の皆さんにも言っています。ありのままの姿で自分のレベルを100%出し切れば、見ている人に楽しさが伝わるし、それを一歩ずつ重ねていく中で、次第に高まっている自分を発見できると。 |

|

−そんな方がたくさんいらっしゃることが、地域の文化活動が活発になるということなのですね。

小田島 劇場に、とにかく足を運んでいただきたいと思うのです。劇場に行く時間を作っていただくこと、男性にも足を運んでいただくこと。そして、それを受け入れる劇場側の配慮も必要だと思います。そのためにも、利用のないときにはみなさんが気軽に劇場に立ち寄れるように平土間ホールなどを開放していただきたいなあと考えています

細渕 私どもには思いも及ばぬような発想をお持ちの方がこの圏域にはたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。ユニークなアイディアを持ってみなさんが現れることに期待しています。劇場に来る聴衆や観客が多いということや「わかる」お客さんが多いということは、その地域に文化を「する」意識の人が多いということです。今ある施設をみんなで使い切って、本当の意味での地域文化の発信地にしていきたいと思いますし、地域の人たちがいつでも文化や芸術を通して集まれるサロンができたらいいなあと考えています。毎日の生活の積み重ねこそが、舞台の上で表現されるのです。えずこホールができたことで自然発生してくる“何か”が楽しみです。

−ありがとうございました。

小田島 正仁/ 細渕 誠一/ |

|