□1997年

第1回公演「境 界」

9月5日(金)19:00開演

9月6日(土)18:30開演

●“えずこシアター”の初公演

えずこホールは1996年10月末にオープンしました。

仙南圏の住民が参加型で芸術文化を創造する拠点として、4つの“ミュージック・アカデミー”と“えずこシアター”が大きな柱となり、2001年現在も独特の住民参加の運営が続いています。

えずこシアターは、1996年12月13日に開講。

1997年4月に新たにシアター生を募集し、総勢59名で、初公演の日を迎えました。初公演は宮城県の第一回県民文化創造の祭典のオープニングイベントとして、クローズアップされ、内外の大きなご支援をいただきました。

初公演に参加したのは、仙南2市7町から、中学生12名(AZ9 ジュニアアクターズOB6名)、高校生6名、10代3名、20代10名、30代15名、40代6名、50代3名、60代3名、70代1名という多様な世代、さまざまな職業の皆さんでした。

日常を離れて足繁くえずこホールに集い、総合芸術である演劇 づくりに汗を流しました。8回のワークショップと52日間以上の練習・準備を重ね、世代や立場を超え、ひとつの舞台を作るために話し合い、ぶつかり合い、助け合って初演を迎えました。

えずこホールという素晴しい芸術創造の場をフルに活用し、仙南圏の住民自らが、アーティストとしてより深い表現を模索しうる住民劇団を目指そうと、高邁な目標を掲げて活動がスタートしたのです。

●52名のキャスティング

52名の役者希望者が集まったえずこシアター。ほとんど全員が演技についてはずぶの素人です。せりふのない時にはただただ立ちつくすばかり、せりふを言うときも身体と言葉がバラバラです。

52名の役者希望者が集まったえずこシアター。ほとんど全員が演技についてはずぶの素人です。せりふのない時にはただただ立ちつくすばかり、せりふを言うときも身体と言葉がバラバラです。

これだけ人が集まると、一つの作品の中で2つか3つのせりふを言うために出番を延々と待つということにならざるを得ません。

ふつうなら、キャスティング・オーディションをして、52名の中 から役者を選ぶわけです。しかし、せっかく集まった意欲満々の人たちです。全員で、そのエネルギーをぶつけるような作品ができないだろうかと考えました。

そこで、常に舞台にいて、集団で演技をする「コロス」という役どころを核に作品を作ることにしたのです。

大勢で叫んだり走ったり止まったりするアクティブな稽古の中で、演技に耐えられる身体と心も作ろうと、プロセス重視でいこ

うと考えたわけです。

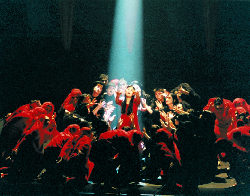

赤い世界と黒い世界がせめぎ合う舞台を52名の動きで表現する 「境界」は、こうして始まりました。

このあと大ホール公演では第4回まで、「コロス」がえずこシアターの名物となりました。

●「境界」について

〜公演プログラムより〜

私たちのまわりには、目に見えない無数の境界が存在しています。

こう感じることがあります。“境界”が生き物のようにじわじわと私たちを取り囲み、その内側に閉じ込めようとしている、と。

こう感じることがあります。“境界”が生き物のようにじわじわと私たちを取り囲み、その内側に閉じ込めようとしている、と。

そこから見る外側は、まるで他人事。音のない映像のようにリアリティーのない世界に思えるのです。心寒くなる事件や社会問題 がマスコミを騒がせる度に、人間の作り出した“境界”が、私の目には陽炎のように浮かび上がって見えるのです。一見他人事に見えるあちら側は、自分のいる側と決して無縁ではありません。

それなのに、人間は自らの色に染まらぬものをあわれんだり憎んだりして、自らの境界をじわじわと広げようとするものです。それがどんなに愚かなことだとわかっていても、人間は永遠に境界を増殖させ続けるものなのでしょうか。

えずこシアターのメンバーに出会った時、それぞれが発する感性の輝き、熱い情熱に圧倒されました。彼らひとりひとりがフルに動くことで表現できる舞台を創りたい、そして、“境界”とい

う抽象的な世界を“えずこシアター”ならではの手法で表現したいと考えました。そうしてできたのが、この「境界」です。

若い人達からは素直で柔軟な心のかけがえのなさを、ご年配のメンバーからは人生の重みと知恵を教えていただいた半年でした。

すばらしいフットワークの熱意あふれるスタッフに後押しされ、目に見えて成長していく役者たちに手を引かれてのマラソンでした。メンバーのみなさん、ありがとう。

演出 吉川 由美

| ●えずこシアター/キャスト・スタッフ |

| 岡崎 大輔 |

/ |

若者 |

■ |

大槻 文彦 |

/ |

黒役人2 |

| 草野 朋香 |

/ |

少女 |

鈴木 年明 |

/ |

黒役人3 |

| 高子 香 |

/ |

標本女・制作 |

中房 敏朗 |

/ |

官僚1・演出助手 |

| 村上 孝利 |

/ |

大神官・制作 |

富樫 裕一 |

/ |

官僚2 |

| 作間 誠志 |

/ |

神官 |

渡辺 俊夫 |

/ |

官僚3 |

| 遠藤 由香 |

/ |

黒コロス(リード) |

大槻 愛 |

/ |

黒子コロス・演出助手 |

| 菅原由紀雄 |

/ |

赤コロス(リード) |

長尾みゆき |

/ |

黒子コロス |

| 村上 可瑞 |

/ |

チェロ弾き・制作 |

竹内 由佳 |

/ |

黒子コロス |

| 伊藤 裕子 |

/ |

間引き女1 |

南部 奈央 |

/ |

黒子コロス |

| 高山 芳恵 |

/ |

間引き女2・舞台美術 |

長田 育未 |

/ |

赤子コロス |

| 佐藤 昌子 |

/ |

間引き女3・衣装 |

渡辺 美鈴 |

/ |

赤子コロス |

| 村上 郁子 |

/ |

間引き女4・衣装 |

藤本 尚子 |

/ |

赤子コロス |

| 東 羽立子 |

/ |

間引き女5 |

安藤あき子 |

/ |

黒コロス・小道具 |

| 小室真由実 |

/ |

泥棒女1 |

渡辺 明美 |

/ |

黒コロス |

| 関場 友紀 |

/ |

泥棒女2 |

山家 翔 |

/ |

赤コロス・舞台監督補 |

| 郷古 敏子 |

/ |

泥棒女3・制作 |

佐藤 砂織 |

/ |

赤コロス |

| 川村 千夏 |

/ |

泥棒女4 |

伊藤 良昭 |

/ |

赤コロス・舞台美術 |

| 三浦 光子 |

/ |

泥棒女5・衣装 |

真壁 正好 |

/ |

赤コロス・舞台監督補 |

| 笹森 勇 |

/ |

ヨダカ |

岡田 真美 |

/ |

赤コロス・舞台美術 |

| 佐久間亮一 |

/ |

神官の使い |

鈴木 智将 |

/ |

赤コロス |

| 佐久間真弓 |

/ |

神官の使い |

木田ともみ |

/ |

赤コロス・衣装 |

| 嶋 和美 |

/ |

黒教師 |

石田 咲子 |

/ |

赤コロス |

| 中村真知子 |

/ |

黒給仕女1・衣装 |

小田部晃二郎 |

/ |

舞台監督・演出助手 |

| 我妻 智夏 |

/ |

黒給仕女2 |

佐藤摩利子 |

/ |

舞台監督補 |

| 井上真裕美 |

/ |

赤給仕女1 衣装 |

日下 博幸 |

/ |

舞台美術・音響 |

| 堀江 聖乃 |

/ |

赤給仕女2・衣装 |

佐藤美和子 |

/ |

舞台美術・制作 |

| 斉藤 佳子 |

/ |

赤給仕女3 |

高橋 千春 |

/ |

音響 |

| 横山 悦子 |

/ |

赤給仕女4 |

穂積 禎 |

/ |

衣装・小道具 |

| 小原 邦子 |

/ |

赤給仕女5・制作 |

高島 祥子 |

/ |

舞台監督補・演出助手 |

| 安藤 俊和 |

/ |

黒役人1・舞台監督補 |

|

|

|

| ●その他のキャスト・スタッフ |

| 峯岡比呂美 |

/ |

ダンサー(客演) |

| 和田 敦子 |

/ |

ダンサー(客演) |

| |

|

|

| 脚本・演出 |

/ |

吉川 由美 |

| 舞台技術指導 |

/ |

佐藤 隆行 |

| 釣舟 健二(東北共立) |

| 音響 |

/ |

佐藤 力英(東北共立) |

| 照明 |

/ |

志賀 真(志賀舞台照明) |

| 衣装協力 |

/ |

長谷川帽子店 |

| 手代木恵子 |

| 安藤 郁子 |

| 造形協力 |

/ |

峯岡さなえ |

| 記録協力 |

/ |

庄司 豪 |

| AZ9ビデオ |

チラシ

ポスターデザイン |

/ |

佐藤 正幸 |

| 制作 |

/ |

玉渕 博之 |

| 山家 史弘 |

| ((財)仙南文化振興財団) |